【82】 新緑の北陸路と砺波チューリップフェア 2005.05. 3・4・5

ゴールデン・ウイークである。今年は人並みにどこかへ出かけてやろうと思って宿を探したら、ようやく金沢に空いているホテルを見つけ、北陸を目指して走った。

本文は、書き上げる時間がないのだが、写真だけ掲載することにして、一応の報告とお茶を濁した次第。近日、また本文が完成したならば、ホームページでお知らせします。

どこへ行きたいということもなかったのだけれど、人並みにゴールデンウイークということで、インターネットで国内ホテルの検索をしてみたら、名古屋・京都・大阪などから滋賀・長野などの一帯は、全く空いているところがない。ええい…と意地になって、車で走っていけるところを探し続けていたら、金沢のマンテンホテルに空き部屋を見つけた。

5月3日、10時過ぎに出発。八日市インターから名神自動車道に乗って、米原JCから北陸自動車道へ入る。敦賀インターで降りて、しばらく8号線を北上したあと、河野有料道路から3

05号線…越前海岸沿いのルートである。

05号線…越前海岸沿いのルートである。越前海岸ロード

山から 即 海である。→

イカ釣り船だろうか、マストや船体に

いっぱいの電球を吊り下げていた。↓

↓ 越前岬 呼鳥門

↓ 東尋坊

↓ 永平寺の木立

能登半島にて

← さすがは 海ひとつで厄介な隣国と接するところ。

能登半島の外浜には、いたるところにこの看板が

見られた。

波静かな 富山湾 ↓

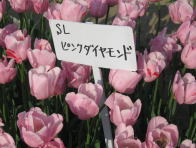

砺波チューリップ園 ↓

100万本のチューリップが

鮮やかな色彩を描く。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

金沢城公園の新しいシンボル、

金沢城公園の新しいシンボル、新しく復元された菱櫓・五十間長屋・

橋爪門続櫓 →

↓ さつき・かきつばたの

咲く 兼六園

五箇山合掌集落 ↓

【80】 2005 京都の桜 2005.04.08-10

醍醐寺へ通い始めてから、もう10数年が経

つ。毎年というわけでなく、訪問できなかった年もあったりしたが、都合7〜8回は訪ねているだろうか。一緒に訪ねた人も様々にうつろい、一人で来たこともあった。 『人はいさ こころも知らず ふるさとは花ぞ昔の香に匂いける』… 今年も花たちは変わらぬ春をいっぱいに咲き誇っていた。(この紀貫之の歌の花は、梅の花…だったっけ)

つ。毎年というわけでなく、訪問できなかった年もあったりしたが、都合7〜8回は訪ねているだろうか。一緒に訪ねた人も様々にうつろい、一人で来たこともあった。 『人はいさ こころも知らず ふるさとは花ぞ昔の香に匂いける』… 今年も花たちは変わらぬ春をいっぱいに咲き誇っていた。(この紀貫之の歌の花は、梅の花…だったっけ)醍醐寺三宝院の枝垂れ桜 →

← 宝蔵院の染井吉野

それにしても、今年のこの人出はどうだ。今日は金曜日、今まで平日に来て醍醐寺の駐車場に車を停められなかったことはなかったけれど、今年は全くダメで、2キロほど離れたパーキングへ入れ、タクシーに乗り換えて向かった。

境内でも、人また人の波である。三宝院、宝蔵院を見て、退散…。

宝蔵院 奥の枝垂れ桜 ↓ 染井吉野の巨木 ↓

鴨川の東岸を南北に走る川端通りへ、七条から入って御池(

二条)まで上った。醍醐寺から乗ったタクシーの運転手さんに、「川岸に並ぶ桜並木が丁度見ごろを迎えていて、適当に渋滞するから、見物しながら上るとよいでしょう」と教えられたからである。川端通りの桜たちは樹齢を重ねていて、太い幹の古木が多い。咲き競う桜の花に、足元に配されたユキヤナギやレンギョウの白や黄色の色合いが美しい。

二条)まで上った。醍醐寺から乗ったタクシーの運転手さんに、「川岸に並ぶ桜並木が丁度見ごろを迎えていて、適当に渋滞するから、見物しながら上るとよいでしょう」と教えられたからである。川端通りの桜たちは樹齢を重ねていて、太い幹の古木が多い。咲き競う桜の花に、足元に配されたユキヤナギやレンギョウの白や黄色の色合いが美しい。川端通りの桜並木 →

午後6時、夕食を予約を入れたおいた木屋町の「豆水楼」で取り、8時前に八坂神社から円山公園を歩いてみた。満開の花の下に並ぶ縁台で、たくさんの人たちが思い思いに春の宴を謳歌している。綺麗どころも繰り出して、京都の円山らしい花見風景である。

午後6時、夕食を予約を入れたおいた木屋町の「豆水楼」で取り、8時前に八坂神社から円山公園を歩いてみた。満開の花の下に並ぶ縁台で、たくさんの人たちが思い思いに春の宴を謳歌している。綺麗どころも繰り出して、京都の円山らしい花見風景である。← 円山公園の縁台で

今年も妖艶に咲き誇る 円山の枝垂れ桜 →

公園中央に咲く円山の枝垂れ桜は、今年もあでやかに花をつけていた。見る人はみな、あまりに妖艶なその花姿に感嘆の声を上げる。毎年、この花を見て春の訪れを実感し、その豊かさをしみじみ思う。

さて困った…、京都市内に宿が取れない。大津市内のホテルにまで電話して、やっと部屋を確保することができた。まぁ、京都の市内から大津までは、ものの30分とはかからない。一号線沿いに新築オープンした「大津シャンビアホテル」は、その新しさもさることながら、便利でリーズナブルな使い勝手のよいホテルであった。

翌朝はゆっくりと起きてホテルで朝

食を取り、10時前に出発…、嵐山を目指した。市内を抜けて松尾橋のたもとを桂川の堤防へ上ったのが11時過ぎ。そこから車が動かず、約2Kmを進むのに2時間ほどもかかってしまった。

食を取り、10時前に出発…、嵐山を目指した。市内を抜けて松尾橋のたもとを桂川の堤防へ上ったのが11時過ぎ。そこから車が動かず、約2Kmを進むのに2時間ほどもかかってしまった。あと1Km…。渡月橋が見えているのに、一向に近づくことができない。あきらめて、途中の道端に車を置いて、堤防を歩いた。春濃くかすむ桂川の対岸も小倉の山の山肌も、淡いピンクに彩られた花の季節の装いである。

渡月橋のたもとの交差点は、人また人で

ごった返していて、1度の青信号では渡れないほどだ。

ごった返していて、1度の青信号では渡れないほどだ。橋を渡ったところの下手にある渡月亭にあがって、お昼は「竹弁当」。竹篭に旬の食材を15種類ほど詰め合わせた惣菜と汁椀、漬物、ご飯がついてくる。はしりのたけのこがみずみずしい。

食事を終えたあと、中の島を歩いてみた。こぼれんばかりに花をつけた桜の木々が暖かい陽光に照り映え、一帯は春また春に満ち溢れている。

トロッコ列車に乗ろうと思って嵯峨駅まで行ったが、無情にも「本日の亀岡行き乗車券は売り切れ」との張り紙が下げられていた。仕方がないので嵯峨野をぶらぶらしたあと、天竜寺横の「老松」で「夏甘糖」を買って、市内へ取って返す。

ところが今度は、四条通りが大渋滞。夕食は平安神宮横の「六盛」へ午後6時に頼んでおいたのだが、岡崎公園の市営駐車場へ車を入れたのが6時…。途中、電話を入れたものの、大忙しのこの日に大幅な遅刻をしてしまい、「六盛」さんには迷惑なことであったろう。

六盛、春の特別料理は「青竹の筒焼き」。海の幸や鴨肉・鶉の卵などを季節の野菜とともに孟宗竹の竹筒に詰めて炙った

もので、旬の食材がほのかな竹の香りにくるまれて、えもいわれぬ食感をかもし出す。ほかに生湯葉の造り、たけのこ料理などが添えられてくるが、お刺身がついてないので別に頼み、大満足の夕食であった。

もので、旬の食材がほのかな竹の香りにくるまれて、えもいわれぬ食感をかもし出す。ほかに生湯葉の造り、たけのこ料理などが添えられてくるが、お刺身がついてないので別に頼み、大満足の夕食であった。食事のあとは7時50分からの「平安神宮、紅しだれコンサート」。中庭にある栖鳳池を取り巻いて咲く、おびただしい数の紅しだれに囲まれて、池のほとりの尚美館(貴賓館)を舞台に、この夜はSAKURAというグループの箏・笙・フルートの演奏が奏でられていた。

今夜の宿も大津である。湖畔道路沿いの「ロイヤルホスト」で、サンドイッチをつまみコーヒーを飲んでホテルへ入った。

10日、大津を出て名神高速から京滋バイパスを走り、奈良へと向かう。

奈良公園一帯も桜が咲き誇り、春は爛漫である。角切りを終えた鹿たちが、初夏を思わせる日差しを避けるように、木の下にできた日陰に寝そべっている。鹿せんべいを差し出す子どもたちに、うるさそうな視線を投げかけ、食べようともしない。おいおい、もっと愛想を振りまいて、観光客を大事にしなきゃダメじゃないか。数頭の鹿が、池に入っていた。

大仏殿、三月堂、二月堂へと回ってみた。懸崖作りの二月堂の舞台からは、奈良盆地が一望される。春霞に煙る奈良の町にも、いたるところに咲き誇る桜の木々が見られた。

正倉院は外塀の鍵がかけられ、外観すらもうかがうことはできなかった。転害門脇から外周道路へ出て、奈良ホテルを目指して歩く。遅い昼を食べて、あとは興福寺などを訪ねてみようか。吉野へ足を向けるには、少し遅い。奈良ホテルの玄関前の枝垂れ桜も、こぼれるほど満開の花をつけて出迎えてくれた。

【物見遊山79】 名古屋 栄の大観覧車と 明治村 2005.03.19-20

名古屋栄のど真中に、観覧車つきのビルがオープンした。「サン

シャイン栄」という。

シャイン栄」という。何はともあれ、観覧車に乗ってみなくては…と出かけた。乗り込んでから気づいた、僕は高所恐怖症だったのだ。

ゆっくりと上がっていくゴンドラからは、上下左右…360度の眺望を楽しむことができる。いつもは見上げているコカ・コーラの赤いネオンが真横にあるし、車の列ははるか足元だ。

登っていくときに進行方向へ向かって腰掛けていた僕は、最上点を過ぎて下りにかかったところで、眺望を確保するために席を向かい側へ替わらねばならないことに気づいた。向かい側の席へは2mほど…、しかし高所恐怖症にとって地上数十メートルにおけるその移動は、地上で地球を一周するに等しい。手すりをしっかり握って、ソロリソロリと体を入れかえる。向こう側の席に座ったときには、体中がコチコチだった。

やっと席替え完了と思ったら、移動に時間をくいすぎて間もなく下車地点である。一周は約10分ほどだが、折からの夕闇迫る名古屋の街は、さまざまな色のネオンが瞬いて綺麗であった。http://www.s-sa.jp/index.html

夕食に雲竜ビルの「月の宴」へと向かう。先日、優待券が届いたので、行ってみようと思い立ったものだ。今日が初めての訪問である。

全国各地の清酒と焼酎が取り揃えてあるというのがウリであるが、下戸の僕には何の意味もない。料理は…、刺身の種類の少ないのが難点である。刺身盛り合わせ、手羽先のいかだ串、明太いわし、黒豚の和風ポトフ、長崎皿うどん、海苔茶漬け。食べすぎ!

帰る気にもなれず、国際ホテルに部屋を取った。

20日、岐阜の金華山に行ってみようと、名岐バイパスを岐阜へと走る。金華山は、高校の遠足で訪れたことがあるのだが、そのときには山の上へは登らなかった。下から、頂上に聳える岐阜城を見上げて、織田信長が天下布武を宣したこの城へ、いつか登ってみたいと思ったものである。

あれから40年、やっとたどり着いた頂上はふもとの駅からケーブルカーで3分…。流れた歳月に比して、あっけないほど簡単に着いた。

場内には、武具や用品、文書などが展示されていた。それらを見ながら天守閣へと登る。眼下には長良の流れが蛇行し、濃尾平野がかすんでいる。それにしてもこの城の登り道の険しいことはどうだ。ふもとから歩いて40分というが、往時の武士(もののふ)たちは毎日この道を往来していたということか。

お昼を岐阜市内のうどん屋で済ませ、午後からは「明治村」へ向かった。「明治村」は文字通り明治の建築物が展示されていて、進取の精神に燃える明治の気概と、和洋の織りなすノスタルジアを漂わせた、不思議な魅力のある村で、僕のお気に入りの場所のひとつである。

お昼を岐阜市内のうどん屋で済ませ、午後からは「明治村」へ向かった。「明治村」は文字通り明治の建築物が展示されていて、進取の精神に燃える明治の気概と、和洋の織りなすノスタルジアを漂わせた、不思議な魅力のある村で、僕のお気に入りの場所のひとつである。北駐車場へ車を止め、北門から入ると、すぐに蒸気機関車の「とうきゃうえき(東京駅)」があって、ここから汽車に乗って正門付近の1丁目へと向かう。

先ずは明治12年竣工、昭和39年に明治村へ移築された三重県庁舎へ上がり、もう何度目かになるが、各部屋を見て回った。実は僕は、この三重県庁舎が三重県津市の吉田山に建っていた当時の姿を知っている。たしか正門は黒い鉄格子の門で、その門を入って玄関に至ったと思う

。まだ幼稚園へ上がるかどうかといった頃の記憶だが…。

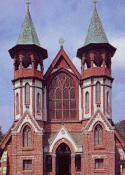

。まだ幼稚園へ上がるかどうかといった頃の記憶だが…。その奥に建つ「聖ヨハネ教会」も、僕の好きな建物…。元は京都の川原町五条にあったという教会だが、小じんまりしたレンガ色の外観がシックだ。1階は集会所、2階に礼拝所があって、僕は今日も「ゴルフのニギリに勝ちますように」と祈ってきた。(他に祈ることはないのか、情けない!)

他に好きな建物は、明治23年(1890年)から1年あまりを森鴎外が、明治36年から39年までを夏目漱石がここに住んで、漱石はここで「吾輩は猫である」を発表したという「森鴎外・夏目漱石住宅」。書斎には、陶器製の猫が居る。

そして、明治村にあるのに明治の建物ではない「帝国ホテル正面玄関」も大のお気に入りだ。大正12年9月1日、奇しくも竣工披露宴が関東大震災の当日であり、

そして、明治村にあるのに明治の建物ではない「帝国ホテル正面玄関」も大のお気に入りだ。大正12年9月1日、奇しくも竣工披露宴が関東大震災の当日であり、多くの建物が被害をこうむった中で、この帝国ホテルだけがガラス1枚すら割れなかったという。

2階の喫茶室で、コーヒーを飲んだ。酸味の利いた、少しすっぱい味がした。当時の内閣総理大臣は山本権兵衛、時代が軍国日本へと傾斜する中で、芥川龍之介や中原中也など若き文学青年たちも、このすっぱいコーヒーをすすりながら、この窓から移り行く風景を見つめていたのだろうか。

【物見遊山77】 早春の都路散策「京都 花灯路」 2005.3.12-13

ライトアップに浮かぶ「法観寺」の五重塔

石畳と板塀・格子戸の町に聳える、いわゆる「八坂の塔」は

聖徳太子の創建による日本最初の宝塔と伝えられる →

11時ごろに家を出て、草津の「あたか飯店」でお昼を食べたあと、「お茶でも飲もうか」と思って近江八幡の「たねや」へ向かった。近江八幡は折からの日牟礼神社の祭礼「左義長まつり」の真っ最中で、町の辻々に真っ赤な紙襷を飾った山車が出て、揃いの半被の人たちが掛け声をかけながら引いていく。半被の色は、桃色や水色で統一された集団がさまざまに趣向を凝らした山車を引いていたから、町々でそれぞれ決まっ

ているようだ。

ているようだ。今をさかのぼること400年、安土・桃山時代から始まったといわれ、湖国に春の訪れを呼ぶ「左義長まつり」。天下の奇祭と呼ばれ、町の若衆が美しく女装し、赤紙のついた山車をかつぎ「チョウヤレ、マッセ、マッセ」と威勢のいい声を張り上げて町中を練り歩く。左義長に飾られる山車は、各町ごとにその年の干支をかたどり、海産物や穀物などで繊細かつ豪華に作り上げられる。

風花の舞う寒い日だったけれど、町衆の熱気は盛ん…。日牟礼神社の参道には多くの出店も軒を並べて、たいへんな人出

であった。

であった。明治5年創業和菓子処「たねや」も、いつもに増しての賑わいである。東京を始めとして全国各地に支店を増やして業績は好調。昨年、クラブハリエ日牟礼館を開館して洋菓子への進出を果たした。バームクーヘンが美味しいと評判である。

銘菓「ふくみ天びん」をほおばりながら、コーヒーを飲む。外は、横殴りの春の雪だ。

琵琶湖大橋を西岸へ渡り、途中トンネルを抜けて北から京都へ入る。トンネルから八瀬・大原のあたりも、小雪がぱらつく寒さであった。

← 雪化粧の「途中トンネル」

午後6時、清水寺下のパーキングへ車を停め、清水坂を登る。両側の店から客が溢れ、参道は人の流れに身を任さねばならない混雑である。やがて、暮れなずむ音羽山を背景に早々とライトアップされた清水伽藍が現れた。風花の舞う都の寒気の中に、新装なった仁王門の朱色が鮮やかに浮かぶ。

「本日は寒さが厳しいので、午後6時30分の予定を早めて、

今より開門いたします」と係員がふれている。清水寺も、話が解るじゃあないか。

今より開門いたします」と係員がふれている。清水寺も、話が解るじゃあないか。ご本尊十一面千手観音さまに参拝して、奥の院から音羽の滝へと参道を下る。ライトアップの光の中を、雪片がチラチラと零れ落ちた。

清水から高台寺にいたる産寧坂(三年坂)・二年坂の一帯は、この寒さにもかかわらず大変な人出で、両側の店にも人が溢れている。

高台寺の秀吉・ねねにご挨拶して、圓徳院へ向かった。圓徳院は高台寺の分院で、ねねの没後に木下家の菩提寺として開かれた寺である。この地でねねは、滅び行く豊臣の末路を、どのような思いで見つめていたのだろう。ライトアップに浮かぶ庭石は、歴史の闇の彼方を語ろうとはしない。

圓徳院前の広場でコンサートが催されていて、たくさんの人だかりでができていたが、あまり時間もなく先を急ぐ。

← ねねの道の突き当たり、大雲院祇園閣の門前に、人の背丈をはるかに越える、大きな生け花が飾られていた。

午後8時、道沿いの料理屋「京浜作」にあがり、遅い夕食を取った。豪華な器に少量の旬采が盛られている京料理だが、温かいお澄ましが冷えた体を温めてくれる。「桜蒸し」に添えられた桜の葉がトウが経っていて固そうだったので残すと、仲居さんに「この葉ッぱを食べなあきまへんのどすえ」と笑われた。

無類の魚好きを自称している章くんながら、焼き魚はいまいち好きではないが、この夜の銀ムツの照り焼きは皮際の脂も香ばしく焼き上げられていて、味わい深い夕食であった。

しかし、「ライトアップは何時まで?」と聞くと、「9時半」と言う。ゆっくりして

いる時間はない。

いる時間はない。円山公園の中を流れる吉永の小川には、約1000本の青竹の灯籠が流され、ほのかな明かりを点しながら、せせらぎに揺らめいている。公園北西の一帯には、「現代いけばな展」と銘打って、京都いけばな協会に所属する20の流派がそれぞれの力作を展示していた。

もう2週間もすれば、そのあでやかな姿にピンクの花を纏うであろう丸山の枝垂桜も、今宵は来るべき春に備えるかのような静かなたたずまいである。足元に、豪華な生け花が据えられていた。

時計を見ると、8時25分を回っている。北隣の知恩院へと急ぐ。

きらびやかなライトを浴びて、どっしりとたたずむ国宝の知恩院三門は圧巻だ。カメラを構えてシャッターを押そうとした瞬間、バシュッという音(が聞こえたような気がした)とともに、訪れた者を幻想の世界に誘(いざな)っていた光が全て消えた。カメラの中には、夜の闇しか写っていない。時間切れ…。ふと周りを見渡すと、京都の夜に佇(たたず)む自分が居た。

物見遊山トッブへ